中国灭绝与再发现植物之——十字假瘤蕨(146)

消失在树梢上的风景:十字假瘤蕨

( 绝 灭 EX)

十 字 假 瘤 蕨 Selliguea cruciformis (Ching) Fraser-Jenk.

——Phymatopteris cruciformis (Ching) Pic. Serm.

是水龙骨科修蕨属(假瘤蕨属)植物,产于中国广东北部,越南北部和泰国也有分布,附生于山顶常绿阔叶林树干上。该种最早于1930年发表为多足蕨属(Polypodium)植物,命名为 Polypodium cruciforme Ching,模式标本于1924年采自广东北部龙头山,1932年在广东梅县再次采集到标本,曾被认为是中国特有种,此后再没有该种在中国的采集记录。最近的1份标 本于1968 年采自泰国北部清迈。2013年被《中国生物多样性红色名录——高等植物卷》评估为绝灭等级(EX),该种目前尚没有重新发现的记录。

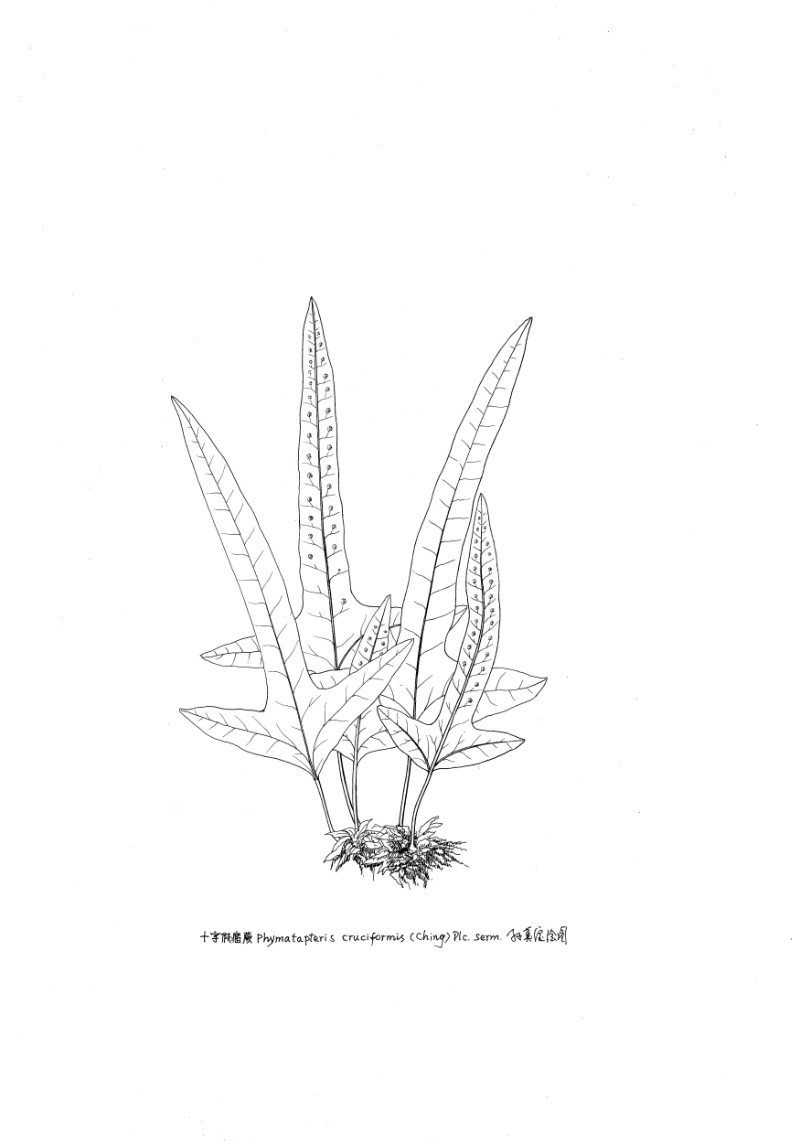

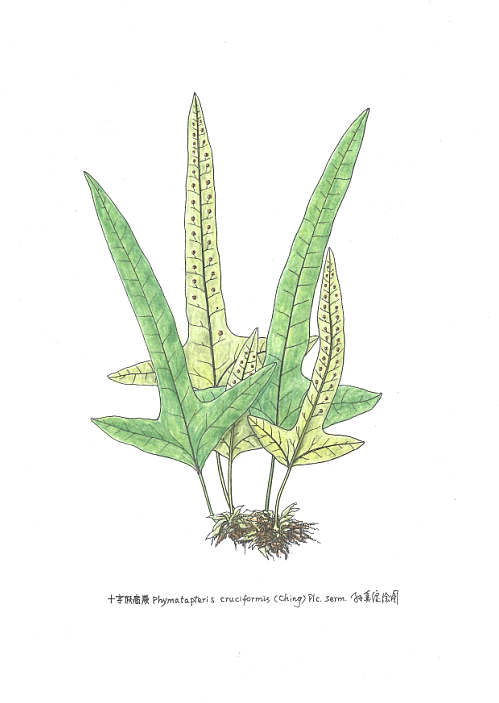

十字假瘤蕨 Selliguea cruciformis (Ching) Fraser-Jenk.

(孙英宝绘图) 丛生植株。

形态特征

附生植物。根状茎长而横走,粗2-3毫米,密被鳞片;鳞片披针形,长约4毫米,宽约1毫米,淡棕色或灰白色,顶端毛状渐尖,边缘近全缘。叶远生;叶柄长2- 5厘米,禾秆色,基部被与根状茎上相同的鳞片,上部光滑无毛;叶片通常3裂,侧生裂片指向两侧呈“+”形,少数为单叶不分裂或羽状深裂;中间裂片较大,长达8厘米,宽约2厘米,顶端渐尖,侧生裂片短,顶端圆,裂片边缘具缺刻或近全缘。中脉和侧脉两面隆起,小脉隐约可见,网状。叶纸质,两面无毛,背面灰白色。孢子囊群圆形,在裂片中脉两侧各一行,略靠近裂片边缘着生,在叶背面凹陷,在叶表面凸起;孢子表面具刺状突起。

发现之旅:从现身荒野到反复定名

十字假瘤蕨常见于山顶荒野处。国家标本资源共享平台收录4份标本。最早一份于1924年采自广东龙头山山顶;另两份于1932年采自广东梅县阴那山草甸的干燥沙质土壤中;此后在中国再无发现该种的记录。最近一份标本于1968年6月16日采自泰国北部清迈培山山顶周边(海拔1550-1650米)已退化的常绿树林中的贫瘠沙质土壤中。

初步推测,十字假瘤蕨适生于排水良好的环境,可能主要通过雨水截流和宿主的枝干液流来获得水分,对环境和宿主的依赖性很高。在泰国清迈培山采集的标本备注上,记载着当地的常绿林经常遭受山火焚烧,生境已经严重退化。而在中国,十字假瘤蕨的分布范围本来就非常有限,生境退化可能是其灭绝的主要原因。

十字假瘤蕨的分类与定名颇为曲折。1930年,秦仁昌先生首次将其定名为多足蕨属植物Polypodium cruciforme Ching 。此后,其学名与分类又经过多次调整。1934年,秦仁昌先生将其更名为双扇蕨属植物Phymatodes cruciformis Ching,后又于1967年1月23日更名为假瘤蕨属植物 Phymatopsis cruciformis (Ching) Ching。此后,蕨类植物学专家成晓(1991)以及植物分类学与分布学专家陆树刚(1995)均将其更名为假瘤蕨属植物 Phymatopteris cruciformis (Ching) Pichi-Serm.。最新的 Flora of China 再次将该种重新组合为修蕨属植物 Selliguea cruciformis (Ching) Fraser-Jenk. 。

云南大学教授陆树刚是十字假瘤蕨研究者之一,也是著名蕨类植物专家。作为中国植物学承前启后的一代,陆树刚独立编写了《中国植物志第一卷》中“中国蕨类植物区系”部分,还 参与了第五卷、第六卷的编写。他撰写的《蕨类植物学》是中国第一本蕨类植物学教科书。

陆树刚经常带领云南大学学生在野外考察植物。2008年他带学生在西双版纳实习考察,途中得知自己心仪已久的房子要在7月底交购买定金,为了不中断学生的学习,他选择了继续考察,因此与此房失之交臂。他常说:“对于我的科研来讲,一天时间很宝贵,而对于学生来讲,一天时间更宝贵,我耽搁一天时间,可能会影响许多学生的一生。” 陆树刚最常对学生们说的话是“要帮忙吗”。而具有广博植物分类学知识的他,也总利用周末时间给学生们“帮 忙”。或许在植物学领域之外,陆树刚并不出名,但正是 这些儒雅谦逊的植物学者,默默传递着中国植物学的星星之火。

所属类群:谜一样的水龙骨科

在植物学史上,十字假瘤蕨所在的水龙骨科家族曾是谜一般的存在。1930年以前,凡是无法归类的蕨类植物,都被扔进水龙骨科中。于是它成为一个畸形的超级大科 , 拥有1万多种蕨类,占全部蕨类植物的90%以上。由于无人能搞清这1万多种蕨类的亲缘关系,水龙骨科也成了植物分类中的一个超级黑洞。

1940年,中国蕨类植物泰斗秦仁昌先生发表了《水龙骨科的自然分类》一文,将水龙骨科划分为 33个科249个属,清晰地显示出了它们之间的演化关系,解决了植物分类学中的一大难题,这一系统后来被称为“秦仁昌系统”。秦仁昌先生也因此在当年获得“荷印隆福氏生物学奖”。此后,蕨类植物新系统陆续在国际上出现,但都受到了“秦仁昌系统”的影响,或多或少地采用了秦仁昌先生的一些科属概念。

十字假瘤蕨Selliguea cruciformis (Ching) Fraser-Jenk.

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn