穿越五亿年的凝视:南京古生物博物馆的沧海桑田

南京闲逛,去鸡鸣寺的路上,偶然看见南京古生物博物馆的招牌。信步而入,半天功夫,却是时空穿梭、沧海桑田。

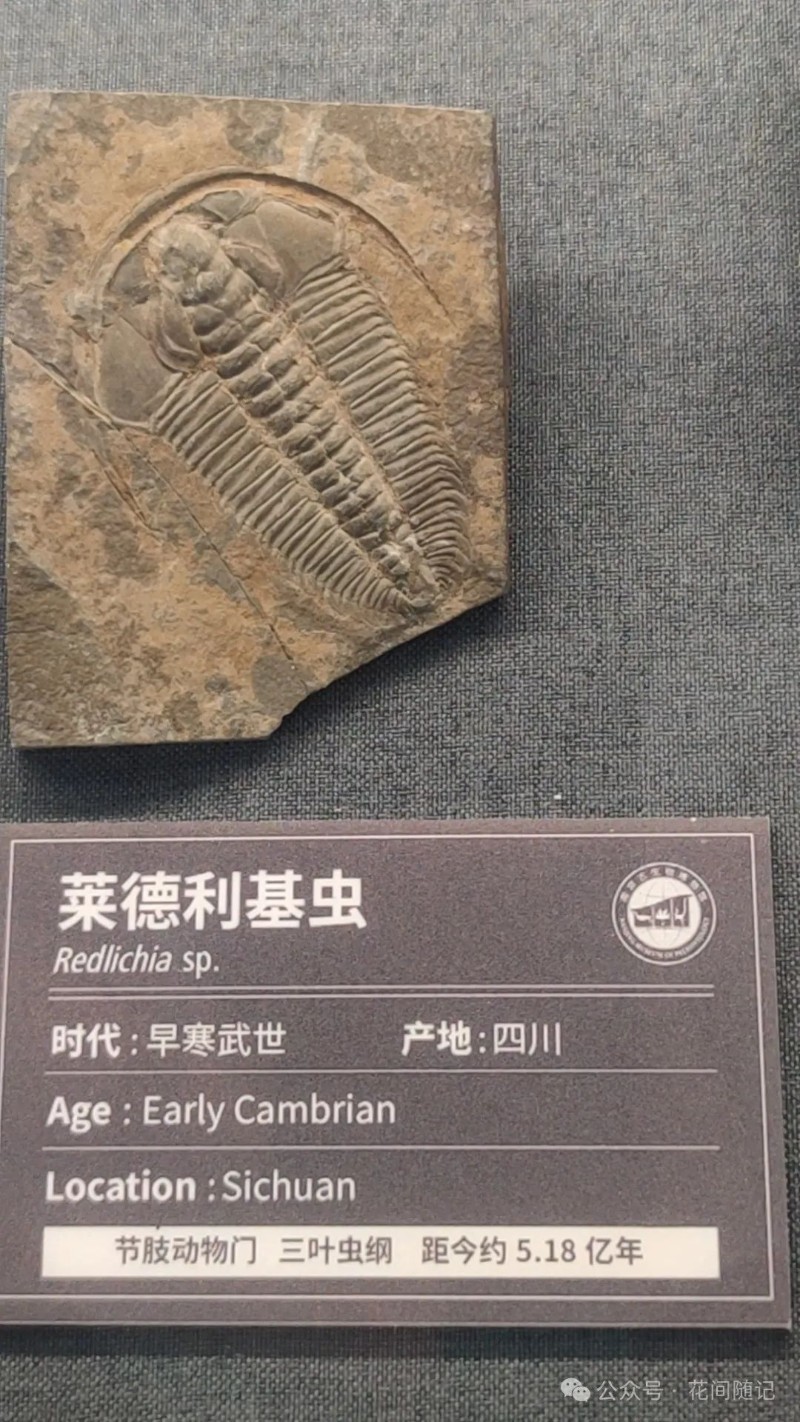

当看到寒武纪的莱得利基虫化石,我的视线被瞬间定格。这只5.18亿年前的三叶虫,头鞍窄长如刀锋,两排整齐排列附肢的刚毛在灯光下泛起微光,新月形的眼叶仿佛仍在凝视远古海洋。作为中国最早发现的三叶虫物种,它不仅印证了寒武纪生命大爆发的奇迹,更被学界视为三叶虫演化的关键过渡类型。讲解员提醒观察其胸节轴刺——这些防御结构揭示了早期生物在生存竞争中的进化智慧。

当阳光透过穹顶洒在它的附肢化石上时,我仿佛看见寒武纪的海浪正漫过展柜边缘。

转过展区,三块盘形菊石标本组成的时间切片令人震撼。直径15厘米的幼体、30厘米的亚成体到45厘米的成体标本并置,螺旋纹路由细密渐趋粗犷。开口角度从锐角渐变为钝角,完整记录了中生代海洋化学环境变迁。当我用指尖描摹等比模型时,壳体表面的生长纹竟与斐波那契数列完美契合,这些统治海洋两亿年的生物,连灭绝都保持着几何学家的优雅,堪称数学与生物学的交响。

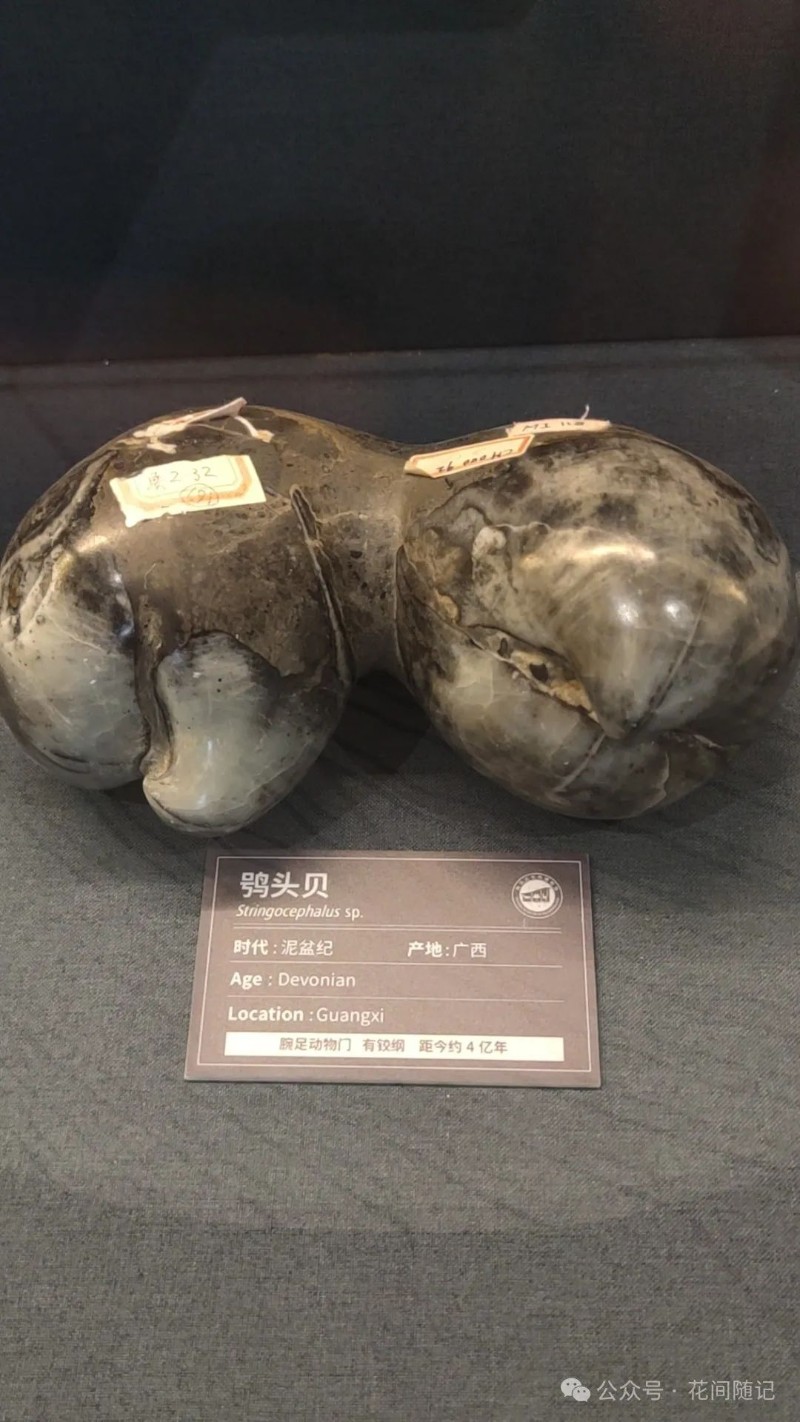

古生代展馆的鸮头贝化石群带来视觉冲击。数百枚形似猫头鹰头的壳体镶嵌在岩板上,腹壳弯曲如钩的喙部整齐排列,仿佛将某个泥盆纪深夜永久封印。这些腕足动物曾占据当时海洋生物的80%,其壳体最大可达10厘米,灰岩中保存的连生个体尤其珍贵,既是科研标本也是天然艺术品。展柜灯光特意设计为45度角照射,凸现化石的立体质感。

在一楼恐龙天地展区,马门溪龙22米长的骨架化石需要仰视才能尽览。这个体重相当于四头非洲象的大家伙,颈椎竟由19块纤巧的骨骼拼接而成。合川马门溪龙是中国发现的最大的恐龙,同时也是当时世界上已知脖子最长的恐龙。

恐龙展厅的中华龙鸟化石更是颠覆认知。这块0.7米长的标本清晰保留绒羽印痕,尾椎末端的羽毛结构与现代孔雀惊人相似。1995年它在辽宁被发现时,曾因羽毛特征被误判为原始鸟类,后续研究才确认为美颌龙类恐龙。其骨骼构造印证了恐龙向鸟类演化的重要环节,堪称古生物界的里程碑发现。

海百合集群化石则展现远古海洋的瑰丽画卷。棘皮动物的冠部化石如玉雕般精美,特展的二叠纪标本中,上百个个体以统一角度倾向东南,科学家推测这是海底浊流瞬间封存的生态场景。观察时使用偏振光片,能清晰看到萼部吸盘与腕肢的细微结构。

当暮色浸染博物馆玻璃幕墙,展厅灯光下的化石仿佛被重新赋予生命。那些跨越亿年的生存策略、环境适应与物种更替,在方寸展柜中凝结成永恒的生命诗篇。

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn