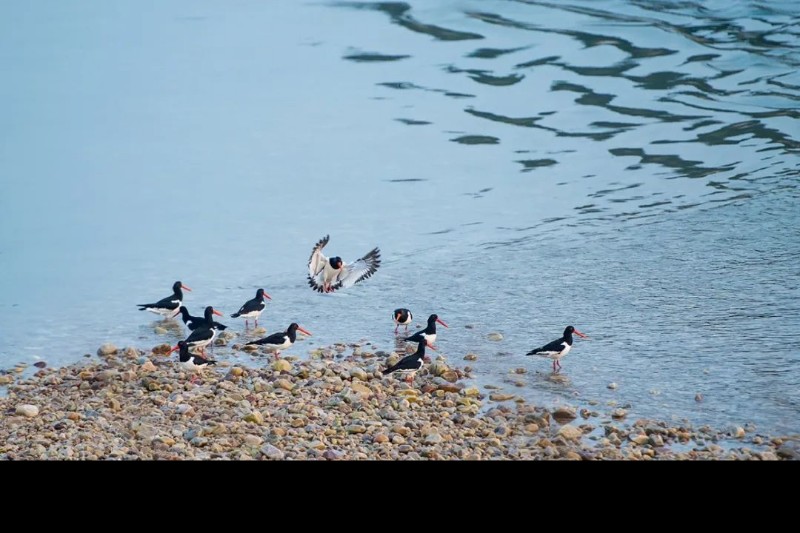

美丽的长岛蛎鹬

长岛良好的生态环境吸引了一批又一批珍禽飞鸟在这里成家立业、繁衍后代。蛎鹬就是其中之一,它们通体黑白相间,看上去像穿了一件黑礼服、白衬衣。长长的嘴像一把红色的利剑,觅食贝类时通常将坚硬的嘴直接插入贝壳内,撬开食用。

生活在海岛的蛎鹬,一般习惯站在礁石上,静静等待着退潮的到来。

退潮后,它们在礁石或滩涂淤泥沙中搜索食物。主要以甲壳类、软体动物、蠕虫、虾、蟹、小鱼等为食。

烟台鸟类摄影爱好者臧宏专历经一个多月的艰苦寻找与守候,拍摄记录了珍贵的蛎鹬生活片段。

因蛎鹬繁殖隐蔽,生活在海岛的老渔民也没几个见到过蛎鹬的巢。在长岛附近海域寻找了几天后,摄影师终于在一座荒无人烟的小岛上发现了蛎鹬的繁殖踪迹。巢由枯草交织而成,里面有三颗蛎鹬卵,旁边还有一些石头遮掩着。

蛎鹬具有强烈的护巢和恋巢行为,亲鸟在发现“入侵者”时,竟假装成受伤的样子,一瘸一拐地表演,试图吸引人们的注意力。

资料记载,蛎鹬繁殖期在5-7月,筑巢于海滨岩石、草丛或是水中岛屿、沙石河滩。

其巢非常简单,在地面略为宽阔处,由亲鸟用脚刨出一个30厘米见方、2-4厘米深的坑穴,里面垫上干草茎,有时还垫有小圆石,贝壳和其它废弃物品。

一般产卵2-4枚(绝大多数情况下产卵3枚),孵化期在22-24天。

经过一番寻找,摄影师终于找到了蛎鹬巢,里面只有一颗未孵化的卵,鸟儿却不见踪影。许久之后,一只蛎鹬飞回来了,警惕的在离帐篷五、六十米远的地方“啊啊”叫着,并试探着靠近,最终放下心来,在巢的周围不断鸣叫着走来走去。

蛎鹬雏鸟出壳后即会独立行走,而且能够马上找到自己的隐蔽处,不会待在巢里,亲鸟会在周围观察幼鸟的情况。

直到中午,又一只蛎鹬飞回来了。它们鸣叫着唤出幼鸟,慢慢向海边走去。

长岛年途经候鸟320多种,达120多万只,被誉为“候鸟驿站”。随着生态的改善,对环境要求极高的蛎鹬在长岛安了家。如今,长岛各个岛屿都能见到它们的身影,构成了一幅“长岛生态美,蛎鹬翩翩飞”的美好画卷。

摄影/臧宏专

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn